在过去一段时间内,伴随着无线电能产品设备的快速进入市场,各类无线传能技术也频频出现在各类技术展和媒体上,吸引着创业者的目光。目前,主流无线电能传输技术主要分为3类:电磁感应技术,电磁共振技术及其他技术。

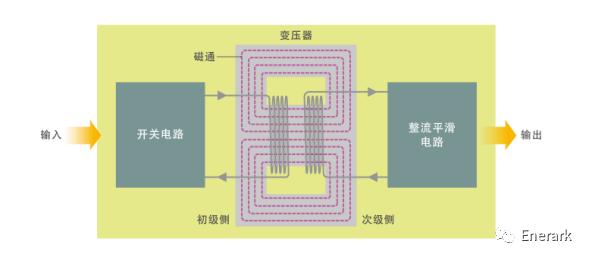

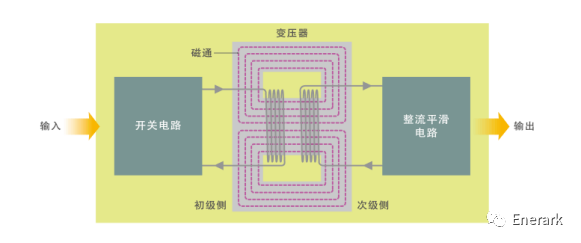

电磁感应方式是利用磁耦合的无线充电系统,通过使用高频电源,将高频磁场变化从输电线圈传递至受电线圈进行电力传输。

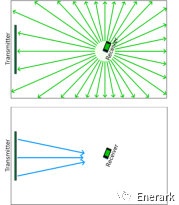

电磁感应技术是由传统变压器的“松”耦合原理形成的双线圈传能系统,基本上由线圈磁芯结构组成,通过交流电产生交变磁场,在发射与接收端之间传递能量。磁场强度与距离的2次方成反比,因此电磁感应方式的电能传输距离非常小。距离增大会大幅产生漏磁现象,能量传输效率会极度降低。

电磁共振技术是由特斯拉在100年前提出验证,但是介于当时科技工业程度,一直被“雪藏”至2007年,由MIT再次提出并展现在世人眼前。电磁共振技术是使用两个在同一频率相近阻抗值的辐射器进行能量传递。鉴于其可以较好的克服因发射电/接收电线圈间距离导致效率降低而诞生的全新方式,电磁共振被公认为无线电能传输最有使用前景的下一代技术。

其他技术包含有射频RF,超声波技术,红外及光波技术。传输距离较远,但是工作频率较高,使用安全问题一直不能很好解决。

微波射频技术 超声波技术 光波技术

电掣风云团队针对多种技术进行了归类对比如下:

距离极短(厘米级),抗干扰能力差,强耦合,使用场景严重受限。

无线电能传输技术 | 传能类型 | 距离 | 技术特性与优劣分析 | 备注 |

电磁感应 (Electromagnetic induction) | 100-150KHz非放射型 | 数厘米(Tightly coupled)强耦合特性 | 技术原理简单,相对比较成熟。但是物理特性和原理决定了其有限的传能距离。属于强耦合特性,需要精确对准,抗干扰能力差,不能应用在很多复杂环境中,需要额外的保护设计。 | 从20世纪90年代左右开始在多个领域开始实际运用。 |

电磁共振 (Magnetic resonance) | 200Khz-30MHz 非放射型 | 数十厘米 (Loosely coupled)松散耦合 | 技术比较新,还属于研发完善期。具有更远的传输距离。属于松散耦合特性,具备较好的容错性,抗干扰能力强,甚至具备一定的抗金属干扰。可提供一对多的传输功能。 | 最早由MIT发表研究论文提出,被公认为最有实际应用前景的下一代技术。 |

微波射频(RF) | 900MHz~2.5GHz 放射型 | 可以到达1m之外 | 传输距离远,但是属于放射型传能,效率很低。另外,较高的工作频率对人体安全造成影响,很难实际应用。 | 尝试更自由的无线传能 |

无线电能传输技术 | 特征优势 |

电磁感应 (Electromagnetic induction) | 传输距离极短(厘米级),抗干扰能力差,强耦合,使用场景严重受限。 |

电磁共振 (Magnetic resonance) | 传输距离较远(数十厘米级),抗干扰能力强,松散耦合,支持一对多。使用场景多样。 |

微波射频 (RF) | 传输距离非常优秀(米级),但传输路径不能有障碍物,传输能量大小被严格限制,接收端能够接收到的能量小于1W,适用场景非常有限。 |

电掣风云长期致力于无线充电领域的工业设备开发,提供了从300w-2000w完整解决方案,并成功应用于AGV机器人,无人机,智能船等多个领域,欢迎移步官网了解产品的细节...